ブレーキ雑学講座

「鳴き」の話 その2 対策の考え方

対策の考え方

前号で、発生のメカニズムはおおよそ分っていただけたかと思います。今回は、対策の基本的な考え方についてのお話です。

-◎--◎-

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

それでは鳴きを止めるには、どうしたらよいのか。

まずは、振動を出さない方法。一番簡単なのは、擦れたときの引っかかりをなくすことである。例えばバイオリンでは、あらかじめ弓(馬のしっぽの毛を束ねたもの)に、ネッチャとした「松ヤニ」を塗り付けている。こうして弓と弦との引っかかり、即ち摩擦力を大きくしている。この「松ヤニ」の代わりに、すべすべの「ロウ」などを塗れば、もうこれは弦を擦ってもスカスカで、音などしない。

ところがもうお分かりのように、この方法はブレ-キには無闇に使えない。鳴きは止まったが、車は止まらなかった、と本末転倒の笑えない状態になるのである。

とはいえ、ブレ-キの鳴きが出やすいのは、何かの加減で急に摩擦力が高くなるところである。そこでパッドの開発では、突発的に異常に高い摩擦力が出ないような設計をしている。実際は非常に軽いブレ-キの時に摩擦力が高くなる場合が多いので、ここを改良する。この改良だと強くブレ-キを掛けたとき、すなわち効いて欲しいときにはしっかり効くので問題ない。

2番目の方法は、振動を止める方法である。

バイオリンなら(ギタ-も)振動している弦を、指か何かでつまんでやれば良い。

実際に弱音器という、弦にはさんで音を小さくする器具がある。

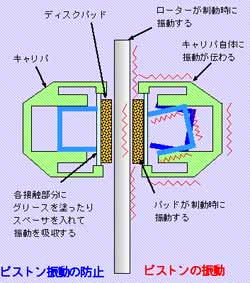

ブレ-キではどうするかというと、ブレ-キング

の際、パッドとロ-タをしっかり密着させることである。何事もそうなの

だが、不安定な状態だとカタカタとぶれが生じて振動が止まらないので、これを

なくすと良い。

具体的にはパッドを柔らかくして面当たりを良くしたり、振動を

吸収しやすいような材料に設計している。またキャリパ-を振動しにくい設計に

したり、ピストン位置・個数の変更、キャリパ-とパッドの固定法を改良し対応

している。

最後の方法は振動を音に変えにくくする、つまり音を響かせない方法である。

バイオリンの場合には胴体(共鳴箱)を取ってやればよい。ミュ-トバイオリンという、胴体が枠だけのちょっと情けない形のバイオリンがあるが、これはほとんど音がしない。同様にエレキギタ-もアンプやスピ-カにつながなければ、びっくりするほど小さな音しかしない。これもエレキギタ-の胴体は「板」であって、アコースティックギタ-の胴体のような「共鳴箱」ではないからである。ブレ-キの場合には共鳴箱のロ-タを取るわけにはいかないので、ロ-タに響きにくい材質を用いたり、形状を工夫して対応している。

具体的な対策は、整備編を参照下さい。

品番検索

品番検索 FAQ

FAQ